そこで、現在、政治資金規正法の改正をはじめとした議論が国会、各政党間で行われていますが、各政党が公表している改正内容等が、私たちの意見書で求めた政治資金の透明性とどのくらい距離があるのかを評価しました。

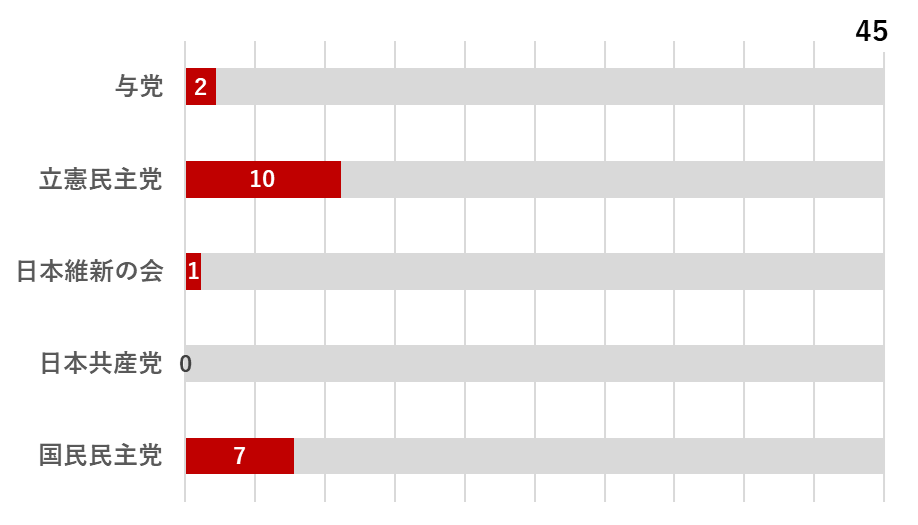

透明化指数

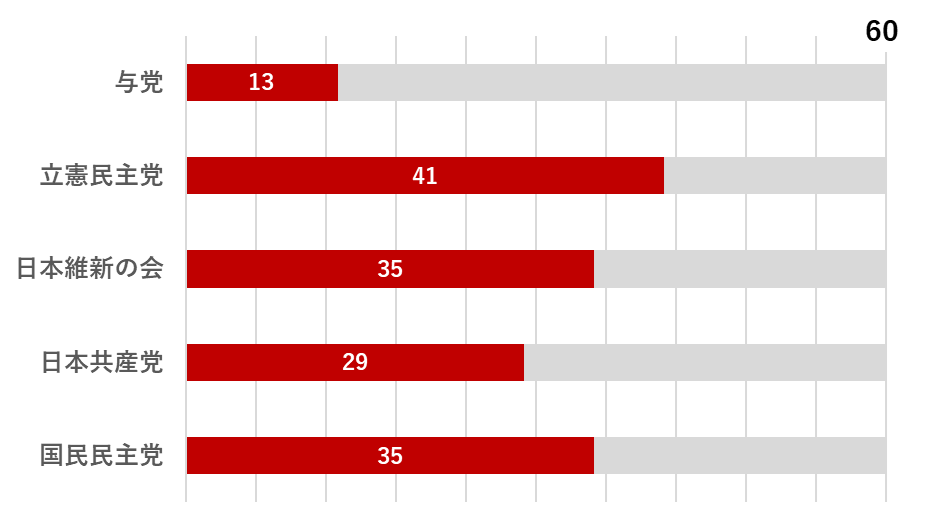

適正化指数

政治資金の透明性や適正化とは一体何なのか、ということへの認識が各政党に問われています。なぜなら、政治資金規正法は、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるように」し、「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」ことを目的としているからです。政治資金収支報告書は、「国民の不断の監視と批判」ができるように公開されている必要があり、その収支報告書に記載される内容は、政治活動の公明と公正が確保されるに必要な内容であるべきでなければなりません。

私たちの公表した「意見書」は、「国民の不断の監視と批判」ができるとは言い難い政治資金収支報告書の公表方法の是正を求め、収支報告書に記載される内容の不透明性を排除し、政治資金の適正化のための規制や監査機能、罰則の強化を求める内容です。これまで明らかになっている各政党の政治資金規正法の改正などについての考え方について、私たちの意見書で求めた改革内容をもとに、透明化・適正化を評価しました。

「透明化指数」は、政治資金収支報告書をはじめどのくらい政治資金に関する収支内容などの情報アクセスが向上し、国民監視に耐える透明性が向上したのかを評価したものです。主に、政治資金収支情報へのアクセスに対する「意見書」の各項目に対して、各政党の対応状況が示しています。「適正化指数」は、政治資金の適正化を図るための措置として「意見書」が求めた事項に対し、各政党の対応状況を示しています。

評価を行ったのは、衆議院政治改革特別委員会に委員がいる各政党としました。評価対象にした文書は以下のものです。自由民主党と公明党は政治資金規正法改正についての合意をしたとの報道があったため、新聞報道された要旨を用いています。また、4月26日の衆議院政治改革特別委員会での各政党・会派の発言内容を参照したほか、旧文通費については過去の報道を参照しているものがあります。

なお、評価項目は政治資金規正法改正に留まらず、政治資金の透明化・適正化から意見書は改正・是正を求めているため、政治資金規正法以外の項目も含まれています。一方で、各政党は政治資金規正法改正の要綱を主に公開しているため、現時点での評価であり、今後の状況に応じて変更されることのあるものであることをご理解ください。また、この指数の評価はNPO法人情報公開クリアリングハウスの責任において行いました。

透明化指数

| 与党 | 立民 | 維新 | 共産 | 国民 | |

| 政治団体と公職の候補者(国会議員、首長、地方議員)の関係の透明性が確保される | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 国会議員関係政治団体の範囲が拡大される | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 公職の候補者による政策グループ、政党支部連合会は国会議員関係政治団体と同様の基準で情報公開を行う | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 政治資金収支報告書が機械判読可能なデータで内容の検索性のある方法で公表される | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 政治資金収支報告書の総務省・都道府県を統合したポータルができる | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| 政党交付金等使途報告書が閲覧のみからオンライン公表されるようになる | 0 | 0 | 0 | ― | 0 |

| 政党交付金等使途報告書が機械判読可能なデータになる | 0 | 0 | 0 | ― | 0 |

| 政党交付金使途等報告書の支出の公開性が政治資金収支報告書と同レベルになる(1万円超の記載、1円以上の領収書開示) | 0 | 0 | 1 | ― | 0 |

| 選挙運動費用収支報告書が閲覧のみからオンライン公表されるようになる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 透明化指数(45点満点) | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 |

適正化指数

| 自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 国民 | |

| 企業・団体献金が禁止される | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |

| 政治資金パーティーやそれに類する事業収入が禁止される | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |

| 政策活動費などの名目での政党・政党支部から政治活動のための公職の候補者個人への寄付が禁止される | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 寄付や事業収入の受け取りが、原則として銀行口座やクレジット決済などのキャッシュレス決済となる | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |

| 政治団体の会計期末の資産、負債が財産目録として政治資金収支報告書と一緒に提出される | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 政治資金に関する会計基準を設け、それに基づき監査が行われるようになる | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |

| 政治資金収支報告書の公表時期が早まり、提出が年複数回になる | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| 政治資金収支報告書及び領収書の行政機関における保存期間は最低7年間になる | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |

| 政治資金適正化に関して独立した機関による是正措置が取られるようになる | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |

| 罰則規定が見直され、国会議員などの公職の候補者も処罰される | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 調査研究広報滞在費の使途が公開される | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 立法事務費の使途が公開される | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| 適正化指数(60点満点) | 13 | 41 | 35 | 29 | 35 |

評価項目と評価理由

政治団体と公職の候補者(国会議員、首長、地方議員)の関係の透明性が確保される

政治団体がどの公職者の関係団体であるのかの透明性を向上させる考え方を示した政党はありませんでした。

政治団体は全国に6万団体ほどあり、このうち「国会議員関係政治団体」については国会議員及びその候補者と政治団体の情報が紐づいています。総務省で全国の「国会議員関係政治団体」の情報を集約して公開しているため、確認はできます。国会議員や一部の首長・地方議員とその候補者が持つことのできる資金管理団体も、収支報告書を一つずつ見ていくと、どの議員等の関係団体かわかります。ただし、政治団体一つずつ見ていかなければなりません。

それ以外は、各政治団体がどの政治家の関係を届け出、明らかにする仕組みはありません。政治団体が特定の政治家を推薦し、支持することを目的にしている場合は、どの政治家を支持等しているのか、派閥など主に政治家で構成されている政治団体はその旨を政治団体情報と一緒に届け出て、政治団体情報を確認しやすい方法で公表をするなど、「意見書」は政治団体と政治家の関係の透明性を求めています。

議員関係政治団体の範囲が拡大される

国会議員関係政治団体の範囲について、現行の定義から拡大する考え方を示している政党はありませんでした。自由民主党・公明党(以下、与党)と立憲民主党、国民民主党は、国会議員関係政治団体から一定金額以上の寄付を受けた政治団体について、国会議員関係政治団体に課された義務の一部を課す内容を含んでいます。これは「範囲の拡大」ではありませんが、その範囲が実質的に拡大され得るものではあるので、それを評価して「1」としました。他の政党には言及がありませんでした。

国会議員関係政治団体とは、国会議員やその候補者が代表者である政治団体と、特定の候補者を推薦・支持することを本来の目的とした政治団体のうち寄付控除の適用を受けるものを指します。国会議員関係政治団体となると、支出について1円以上の領収書の開示が求められ、収支報告書にも1万円超の支出から記載されることになります。

与党、立憲民主党、国民民主党の案は、国会議員関係政治団体から一定金額の寄付を受けた政治団体について、収支報告書に1万円超の支出を記載し領収書を提出するというものです。一定の前進ですが、国会議員関係政治団体から直接寄付を受けた政治団体のみ対象で、直接寄付を受けた団体からさらに国会議員を推薦・支持する目的の別の政治団体に寄付をすれば、支出の公開範囲は5万円超に据え置かれます。国会議員との関係も不透明なままであるので、改正としては非常に弱い内容です。

公職の候補者による政策グループ、政党支部連合会は国会議員関係政治団体と同様の基準で情報公開を行う

与党、立憲民主党、国民民主党は、国会議員関係政治団体から一定金額の寄付を受けた政治団体について、使途の公開範囲を拡大させていることから、この条件に該当すれば当たり得るということで、いずれも5段階で「1」と評価しました。

ただし、派閥や政党支部連合会の収支報告書を確認すると、国会議員関係政治団体に対して寄付はしているものの、寄付を受けているケースは稀と考えられるため、対策にはなっていないと考えられます。

派閥や政策グループ、都道府県単位などである政党支部連合会を国会議員関係政治団体については、収支の金額が大きく国会議員の影響力の源泉になるような政治団体であるので、国会議員関係政治団体と同等の情報公開が必要と「意見書」では求めています。

政治資金収支報告書が機械判読可能なデータで内容の検索性のある方法で公表される

国民民主党は、収支報告書について検索可能となる措置を講じた上での公表としています。「意見書」で求めているものと同じことかは不確かであるものの、収支報告書の内容が検索可能という意味であれば、機械判読可能なデータであると考えられるため、「3」と評価しました。

立憲民主党は、国会議員関係政治団体、政党、派閥等については収支報告書の内容が検索可能なデータとして提出をする旨、4月26日の特別委員会で言及しています。しかし、政治団体すべてを対象としていないため「3」としています。

与党、公明党、日本維新の会はいずれも、収支報告書のオンライン提出を「デジタル化」としており、収支報告書の内容のデータを機械判読可能にして利用するという観点がないため、「0」としています。なお、現状でもオンライン提出ができ、提出された収支報告書がPDFファイルになって公表されていますので、オンライン提出の推進・義務付け=収支報告書の内容のデータとしての利活用を前提にしているわけではありません。

政治資金収支報告書の総務省・都道府県を統合したポータルができる

立憲民主党は、国会議員関係政治団体については総務省、都道府県に分散している収支報告書を一元的に閲覧できるようにするために必要な措置を講ずるとしています。しかし、全政治団体を対象としているわけではないので、「3」としました。

国民民主党は、総務省と都道府県選挙管理委員会でのインターネット公表としているため、引き続き全国48か所におよそ6万団体分の収支報告書を分散させる現状を維持するものと考えられ、「0」と評価しました。その他の政党は言及がありませんでした。

「意見書」では、総務省と47都道府県に分散している政治資金収支報告書のアクセスの改善を求めています。

政党交付金等使途報告書が閲覧のみからオンライン公表されるようになる

政党交付金等使途報告書は、政党助成法で「閲覧」しか規定がありません。そのため、現在総務省のウェブサイトで公表されているものの、印刷とダウンロードができないファイル形式になっています。写しが欲しい場合は情報公開請求をしてコピー代を支払って入手する必要があります。

いずれの政党も、政党交付金等使途報告書の公開方法の改善についての考え方を示していません。なお、日本共産党は政党交付金の廃止を提案していますので、この点の評価から除外しています。

政党交付金等使途報告書が機械判読可能なデータになる

政党交付金等使途報告書について機械判読可能なデータとするとの考え方を示している政党はありませんでした。なお、日本共産党は政党交付金の廃止を提案していますので、この点の評価から除外しています。

政党交付金使途等報告書の支出の公開性が政治資金収支報告書と同レベルになる(1万円超の記載、1円以上の領収書開示)

政党交付金の使途は、5万円以上の場合に報告書への記載が必要で、領収書も情報公開請求の対象になりますが、5万円未満の場合は領収書の提出義務もなく、情報公開されません。こうした現状に対し、公費である政党交付金の使途の透明性を向上させるとの考え方を示している政党はありませんでした。

ただし、日本維新の会は公費による政党交付金、旧文書通信交通滞在費、立法事務費の透明化について言及しており、その点を「1」と評価しました。

ちなみに、政党支部の政治資金収支報告書に記載されている収入には、政党交付金収入も含まれています。政党支部のすべての収入を報告するのが政治資金収支報告書だからです。しかし、政党交付金使途等報告書では5万円以上の支出しかわからず、一方で、国会議員関係政治団体の政党支部の政治資金収支報告書に記載されている1万円超の支出で、領収書は1円以上が開示されます。結果的に、収支報告書で明らかにされる1円から5万円未満の支出は、政党交付金(公費)からの支出かそれ以外の資金からの支出かの確認ができません。公費である政党交付金の方が、その他の政治資金よりも使途の公開性が低いという問題が「意見書」の背景にあります。

なお、日本共産党は政党交付金の廃止を提案していますので、この点の評価から除外しています。

選挙運動費用収支報告書が閲覧のみからオンライン公表されるようになる

選挙運動費用の収支については、公職選挙法で選挙運動費用収支報告書の提出が各選挙管理委員会に義務づけられています。しかし、政党交付金使途等報告書と同様に、法律には閲覧規定しかなく、インターネットでの公開もされておらず、情報公開請求が必要ですが、一部の自治体は報告書の内容を一部不開示するなど公開を制限するところもあります。こうした現状に対し、選挙運動費用収支報告書の公開方法を改善させる考え方を示した政党はありませんでした。

政治団体から候補者個人に選挙運動のために寄付をする、選挙運動費用として使われずに残ったものを政治団体に寄付等で戻すというようなケースもあります。そのため、関連する政治とおカネの問題として公開性・透明性の向上が必要であるため、「意見書」では是正を求めています。

企業・団体献金が禁止される

立憲民主党、日本維新の会、日本共産党は、企業・団体献金の禁止の考え方を示しており、「5」と評価しました。与党、国民民主党はこれについて言及していません。

政党交付金は企業・団体献金の廃止を前提に導入されており、その金額も廃止を前提に決められているので、政党交付金と企業・団体献金を現在のような形で並立させること自体が信義則に反しています。また、企業・団体献金は企業や団体等の利害を背景に自らの利益を図るために行われる寄付という面が強く、政策や政治への影響力が看過できないものであるため、禁止を「意見書」では求めています。

政治資金パーティーやそれに類する事業収入が禁止される

立憲民主党は政治資金パーティーの開催の禁止の考え方を示しており、「5」と評価しました。日本維新の会と日本共産党は、企業・団体によるパーティー券購入を禁止するとしていることから「3」と評価しました。国民民主党は、派閥による政治資金パーティーの開催禁止としているため「1」と評価しました。

与党は、政治資金パーティーの禁止や制限についての考え方を示していません。

なお、政治資金パーティーは収益率が90%超というものも少なくなく、実質的にはパーティー券購入という名の「寄付」であり、企業・団体がパーティー券を購入することは実質的な企業・団体献金になっているという問題があります。収益率が高いのであれば寄付として受けるべきであろうということで、「意見書」では政治資金パーティー等の禁止を求めています。

政策活動費などの名目での政党・政党支部から政治活動のための公職の候補者個人への寄付が禁止される

政党や政党支部から政治家個人に政治活動への寄付として「政策活動費」などの名目で巨額の資金が渡っているという問題について、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党、国民民主党はいずれも廃止としているため、「5」と評価しました。

与党は政策活動費の支払いを受けたものが使途を報告して収支報告書に記載するとしており、この「政策活動費」は「寄付」ではない形態とするとしているようでありますが、「使途の報告」が何を指すのかが不明であり、また政策活動費の性質についての確認ができないため、「3」と評価しました。

寄付や事業収入の受け取りが、原則として銀行口座やクレジット決済などのキャッシュレス決済となる

国民民主党は、寄付・政治資金パーティーの対価支払いを銀行口座への振り込みや預け入れの方法により、収入のすべてを入金させるとしているため、「5」と評価しました。与党は政治資金パーティーの対価について銀行口座への振り込みを原則としていますが、「寄付」には適用されないので「3」としました。日本維新の会は、政治資金の決済は銀行振り込みやデジタル決済を推奨としているので「3」としました。立憲民主党、日本共産党は言及がないため「0」としました。

パーティー券裏金問題では、政治団体としてのお金の出入り自体が政治団体の自己申告に基づき、客観的に確認できる記録がないことが問題の背景にあると考えられるため、キャッシュレス決済など記録の残る方法での入金を原則とすることを「意見書」では求めています。

政治団体の会計期末の資産、負債が財産目録として政治資金収支報告書と一緒に提出される

与党は、国会議員関係政治団体の政治資金は銀行口座で保管するとしており、少なくともすべての資金が銀行口座にあれば会計期末の残高はできるであろうという点から「1」と評価しました。

ほかの政党ではこの点に関連する言及はありませんでした。

政治資金収支報告書には、収入として「借入金」が計上され、支出として「借入金返済」が記載されているため、年をまたいだ借入金がどのくらいあり、返済がどのくらいされ、残債がいくらであるのかなどが非常に不透明なものになっています。また、政治団体が収支報告書を提出する際に、会計期末段階でのいわゆる財産目録のようなものが存在せず、資金がいくら実際に残っていて繰越すのかを確認する方法がないことが、裏金問題で顕在化しました。そのため、裏金議員は、政治資金収支報告書を訂正しており前年からの繰越金や次年への繰越金が増えていますが、それはいったいどこにある資金なのか極めて疑問のある状況です。

少なくとも、一般的な会計常識に政治団体ものっとって、会計期末の財産の状況や貸借対照表のようなものの作成をすべきであり、収支報告書とともに提出すべきと「意見書」では求めています。

政治資金に関する会計基準を設け、それに基づき監査が行われるようになる

立憲民主党は、外部監査の強化として国会議員関係政治団体について支出のみ行われている政治資金監査に収入も含めるとしており、会計基準の言及はないが監査強化に言及しているので「3」と評価しました。国民民主党は加えて監査の範囲を政党・政党支部、政策研究団体を追加するとしていますが、同じく「3」と評価しました。

日本維新の会は現行の政治資金監査の問題を指摘し、「包括的なチェック機関を創設し、外部監査機能を強化」としており、後述の独立した監督機関との違いが不明なものの、何らか言及があるということで「3」と評価しました。与党は「外部監査の充実強化」としつつも、収入にも監査を行うとするに留まるので「1」と評価しました。

日本共産党は言及がありませんでした。

政治資金収支報告書の公表時期が早まり、提出が年複数回になる

立憲民主党、日本共産党、国民民主党は、収支報告書の公表時期を現在の毎年11月から早期にすることを考え方として示していますが、収支報告書の例えば四半期ごとの提出までは言及していないので「3」と評価しました。それ以外の政党は言及がありませんでした。

現在、政治資金収支報告書は会計期末が12月末、収支報告書の提出期限が3月末(国会議員関係政治団体は5月末)、公開が11月下旬というスケジュールで、約1年間後に収支報告書を見ることができるスケジュールです。収支報告書が提出されてから公開まで非常に時間がかかり、この間、情報公開請求をしても公開しないと政治資金規正法は規定を設けているため、まったくアクセスできない状態になっています。そのため、「意見書」では年複数回に分けての提出、早期公表を求めています。

政治資金収支報告書及び領収書の行政機関における保存期間は最低7年間になる

政治資金収支報告書の保存期間は3年間と規定されていますが、これについて立憲民主党は参議院議員の任期を踏まえて最低7年は保存するとしたので、「5」と評価しました。国民民主党は「公表期間の延長」としているものの、どの程度か不明なため「3」と評価しました。日本共産党は、収支報告書の要旨の作成を義務化し官報等に掲載することで要旨を永久保存するとの考え方を示していますが、要旨は収支報告書そのものではないので「3」と評価しました。これら以外の政党には言及がありませんでした。

国会議員や首長、地方議員は任期がありその任期中の収支報告書は確実に保存されているべきですし、政治家は繰り返し選挙に出ることが多いので、本来は公職の候補者である限りは保存されているべきだと考えています。そこで、「意見書」では最低7年、基本的には廃棄させず、政治団体側の帳簿類は7年で廃棄可能とするよう求めています。

政治資金適正化に関して独立した機関による是正措置が取られるようになる

立憲民主党、国民民主党は独立した機関による政治資金適正化についての考え方を示していますので「5」と評価しました。日本維新の会は、「包括的なチェック機関を創設し、外部監査機能を強化」ということが該当すると言えるか不確かであるものの、類似のことは言及していることから「3」と評価しました。与党と日本共産党は言及がありませんでした。

政治資金規正法違反は刑事告発による検察の捜査に委ねる以外に是正方法がなく、一方で検察が起訴するのは一定金額以上の不記載や虚偽記載などの案件に限定され、裏金問題でも多くの国会議員や政治団体の会計責任者は不起訴となっています。そのため政治資金の規制違反について是正をするなどができる独立した機関の検討を「意見書」では求めています。

罰則規定が見直され、国会議員などの公職の候補者も処罰される

いずれの政党も、罰則強化については考え方を示しており「5」と評価しました。実際には政党ごとにどのように罰則を強化するか、政治団体の会計責任者だけでなく、議員自身も刑罰の対象となるように規定を設けるのかについては違いがありますが、ここでは詳細に区分して評価していません。なぜなら、罰則の強化自体は必要ですが、裏金問題でも明らかなとおり罰則の適用自体が非常に制限的で、実際に刑罰の多少となるのはごく限られた場合に留まるため、これが透明性や適正化の実質を担保するわけではないという側面があるからです。

なお、「意見書」でも罰則の強化について対応を求めていますが、その中には量刑の見直しの必要性も含まれています。

調査研究広報滞在費の使途が公開される

与党以外の各党はいずれも、調査研究広報滞在費(旧文通費)の使途の公開を求める考え方を示しています。立憲民主党・日本維新の会・国民民主党は以前に法案を提出して継続審議になっており、日本共産党は使途の公開を求める立場を報道等で過去に述べているので、これらを踏まえて「5」と評価しました。

立法事務費の使途が公開される

各会派に対して議員1人当たり毎月65万円の立法事務費が支出されています。旧文通費以外に各会派に支出されている公費で、使途や収支が公開されていないものです。ここのあり方について日本維新の会は限定的ですが言及はしていますので「3」と評価しました。それ以外の各政党で言及されているものはありませんでした。